Часть 3

Правозащитное

диссидентство

Права человека

Несмотря на стойкий антигуманизм системы и внутреннего уклада жизни, осуждённый может рассчитывать на помощь.

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,

не запрещёнными законом», – как сказано в статье 45 Конституции РФ.

То есть в том числе и с привлечением других лиц.

Задача правозащитников – охранять человека от злоупотреблений со стороны государства. При этом существуют государственные правозащитные органы,

как, например, консультативный Совет по правам человека при Президенте РФ.

Такой же есть и при ООН. Людей, которые должны помогать, называют омбудсменами, государственными уполномоченными по правам человека.

При этом главная их задача– оппонировать властям. Есть также неправительственные организации. «ОВД-Инфо»*– одна из таких. Она концентрируется на вопросах помощи «политическим заключённым». В 2021 году была признанна иноагентом. Аналитик и юристка организации Дарья Короленко согласилась пообщаться

с «редакцией» о состоянии правозащитной деятельности в России и насилии

в тюрьмах.

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,

не запрещёнными законом», – как сказано в статье 45 Конституции РФ.

То есть в том числе и с привлечением других лиц.

Задача правозащитников – охранять человека от злоупотреблений со стороны государства. При этом существуют государственные правозащитные органы,

как, например, консультативный Совет по правам человека при Президенте РФ.

Такой же есть и при ООН. Людей, которые должны помогать, называют омбудсменами, государственными уполномоченными по правам человека.

При этом главная их задача– оппонировать властям. Есть также неправительственные организации. «ОВД-Инфо»*– одна из таких. Она концентрируется на вопросах помощи «политическим заключённым». В 2021 году была признанна иноагентом. Аналитик и юристка организации Дарья Короленко согласилась пообщаться

с «редакцией» о состоянии правозащитной деятельности в России и насилии

в тюрьмах.

– Почему зло по отношению к заключенным такое безнаказанное?

– Мы концентрируемся на «политических заключённых». Сам термин «политзаключённого» исходит из несправедливости – осуждения человека

по политическим причинам. В России и вне контекста политзаключённых существуют систематически нерешаемые проблемы – пытки, насилие, плохая работа следствия и судов, крошечный процент оправдательных приговоров.

В этом плане политзэки не особенные, однако дополнительной жестокости силовикам придаёт системная пропаганда, которая планомерно,

на протяжении как минимум 10 лет говорила о врагах народа, шпионах, террористах и прочих явлениях, которые усиливают плохое отношение силовиков.

по политическим причинам. В России и вне контекста политзаключённых существуют систематически нерешаемые проблемы – пытки, насилие, плохая работа следствия и судов, крошечный процент оправдательных приговоров.

В этом плане политзэки не особенные, однако дополнительной жестокости силовикам придаёт системная пропаганда, которая планомерно,

на протяжении как минимум 10 лет говорила о врагах народа, шпионах, террористах и прочих явлениях, которые усиливают плохое отношение силовиков.

– Как вы помогаете заключённым и были

ли успешные кейсы за последний год?

ли успешные кейсы за последний год?

– Юридическая поддержка как помогает отстаивать права и «наказывать» зло, так и даёт моральную поддержку политикам. Зачастую адвокат – это единственная связь с внешним миром и возможность рассказать о том,

что произошло в местах лишения свободы.

Мы видим нашу главную заслугу в том, что не даём людям оставаться один на один с системой. Для этого существуют разные пути – и адвокаты,

и написание новостей, и «адвокационные кампании» в поддержку человека.

В последний год нам удалось помочь 18-летнему Максиму Лыпканю.

Его судят по статье о распространении «фейков» про армию России

по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Причиной стали посты в телеграм-канале. После привлечения внимания

к его делу у нас получилось повлиять на руководство СИЗО-7 Москвы,

и Максима перевели от сокамерников, которые издевались над ним.

Также мы смогли помочь Евгении Федуловой из Калининграда. Её обвиняли по «Дадинской» статье (первым осуждённым по статье был активист Ильдар Дадин). Ей вменяли неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях (ст. 212.1 УК). Уголовное дело завели после четырёх административных по митинговой статье (ст. 20.2 КоАП). Благодаря работе нашего адвоката в отношении Евгении Федуловой прекратили вести дело

из-за неправомерности административных обвинений.

что произошло в местах лишения свободы.

Мы видим нашу главную заслугу в том, что не даём людям оставаться один на один с системой. Для этого существуют разные пути – и адвокаты,

и написание новостей, и «адвокационные кампании» в поддержку человека.

В последний год нам удалось помочь 18-летнему Максиму Лыпканю.

Его судят по статье о распространении «фейков» про армию России

по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Причиной стали посты в телеграм-канале. После привлечения внимания

к его делу у нас получилось повлиять на руководство СИЗО-7 Москвы,

и Максима перевели от сокамерников, которые издевались над ним.

Также мы смогли помочь Евгении Федуловой из Калининграда. Её обвиняли по «Дадинской» статье (первым осуждённым по статье был активист Ильдар Дадин). Ей вменяли неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях (ст. 212.1 УК). Уголовное дело завели после четырёх административных по митинговой статье (ст. 20.2 КоАП). Благодаря работе нашего адвоката в отношении Евгении Федуловой прекратили вести дело

из-за неправомерности административных обвинений.

– Почему пытки в тюрьмах воспринимаются

не как наказание, а как часть исправления?

не как наказание, а как часть исправления?

– Возможно, потому что в России достаточно сильно развит культ насилия – домашние побои остаются безнаказанными, процветает ксенофобия

и насилие к мигрантам, и на фоне этого людям, особенно силовикам, кажется, что нормально применять силу для исправления, вбивать в человека «правильные» взгляды.

На практике пытки могут применять, и чтобы выбить показания, и просто чтобы человеку «жизнь мёдом не казалась» – это тоже нужно учитывать.

и насилие к мигрантам, и на фоне этого людям, особенно силовикам, кажется, что нормально применять силу для исправления, вбивать в человека «правильные» взгляды.

На практике пытки могут применять, и чтобы выбить показания, и просто чтобы человеку «жизнь мёдом не казалась» – это тоже нужно учитывать.

– Есть ли у сотрудников ФСИН право выбора, бить или не бить, или они бесправные «винты системы»?

– Право выбора есть всегда – никто не стоит над ФСИНовцами, требуя отчёта по избитым заключённым.

*Здесь нужно отметить, что официальных планов никто правозащитникам не покажет, но многие работники, встроенные в систему, отмечают, что начальство даёт им

или другим заключённым из «актива» (завербованных для работы на администрацию) прямые указания, с кем нужно «поработать». Показания о систематических унижениях и издевательствах в исправительных учреждениях давал санитар туберкулёзной больницы ГУФСИН по Ростовской области (МОТБ-19) Артём Печёрский в интервью правозащитному каналу «Gulagu.net», заблокированному на территории РФ Роскомнадзором. Печёрский участвовал в применении мер карательной психиатрии, которые за год привели к девяти смертям. В 2021 году он всё ещё находился в одной из ростовских колоний в качестве «активного», но дал официальные документальные показания, обезопасив себя от расправы со стороны администрации.

Правозащитница Дарья Короленко считает, что система создаёт двоякие условия: делает возможным то, что и конкретные люди могут использовать «свои личные неуравновешенности», и система сама делает самых обычных людей неуравновешенными. Для исправления такого положения дел необходимо увеличивать количество служащих, чья работа – не просто охранять, а помогать.

То есть психологов и соцработников. Но также важно вводить практику общения ФСИНовцев с этими людьми, тогда как фактически их взаимодействие несистемно

и несистематично.

Ольга Штанникова, сейчас член петербургского отделения партии «Яблоко».

В бывшем она руководила аппаратом при Уполномоченном по правам человека

в Петербурге. После нашей недавней случайной встречи в офисе «Яблока»

на Шпалерной улице она согласилась поговорить о правозащитной деятельности

в России и Петербурге. Общались мы на месте её работы – в Законодательном собрании города.

«Шаляпин в дневнике «Страницы из моей жизни» рассказывал историю, как он отвечал на вопрос одного из иностранных знакомых – сидел ли он в тюрьме (почему-то иностранцев тогда в первую очередь интересовало, сидел ли человек

в тюрьме). Шаляпин сказал, что не сидел. И суть всего разговора была завязана на этой теме. Так что тюрьма и Россия в понимании людей – это неотъемлемые вещи».

В бывшем она руководила аппаратом при Уполномоченном по правам человека

в Петербурге. После нашей недавней случайной встречи в офисе «Яблока»

на Шпалерной улице она согласилась поговорить о правозащитной деятельности

в России и Петербурге. Общались мы на месте её работы – в Законодательном собрании города.

«Шаляпин в дневнике «Страницы из моей жизни» рассказывал историю, как он отвечал на вопрос одного из иностранных знакомых – сидел ли он в тюрьме (почему-то иностранцев тогда в первую очередь интересовало, сидел ли человек

в тюрьме). Шаляпин сказал, что не сидел. И суть всего разговора была завязана на этой теме. Так что тюрьма и Россия в понимании людей – это неотъемлемые вещи».

– Зачем нужен Уполномоченный по правам человека?

– Уполномоченный – это государственный институт, который зародился в 90-е годы XX века. Для себя внутри системы мы определили нашу задачу так– быть медиатором между обществом и государственными структурами. Между ними существует большой разрыв: власти не нужны граждане, а те, в свою очередь, живут так, чтобы их

не трогали и оставили в покое. Поэтому должность и важна.

В Петербурге* первый Уполномоченный появился в 2007 году. Сейчас суть работы заключается в основном в защите социальных прав, например, права на медицину. Но первоначально для правозащитников стоят и стояли фундаментальные политические и гражданские права, такие как право на жизнь, на свободу слова, собраний, выражения своего мнения, права на объединение. Без них не может быть других, без них человек не свободен.

/*Деятельность чиновника распространяется только на Петербург, который является городом федерального значения, отдельным регионом, не включающим ближайшую

к нему Ленинградскую область./

Однако Уполномоченный занимает государственную должность, и возникает диссонанс. Это человек, который изначально должен оппонировать власти

и обращать внимание общества и СМИ на проблемы системы. Но, с другой,

он встроен в эту самую систему, из-за чего не может критиковать её в полной мере.

Ольга Штанникова отмечает, что Александру Шишлову (руководителю фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга и бывшему Уполномоченному

по правам человека в городе) и ей как его правой руке удавалось лавировать между двумя крайностями. Уполномоченный – это личность, многое в успехе работы которой зависит от авторитета. По замечаниям героини, Шишлова уважали как госструктуры, потому что он не лез на трибуну, «кроя матами начальников ФСИН за недосмотры», так и сообщество правозащитников за демократические принципы, от которых он

не отступал, выполняя все обещания.

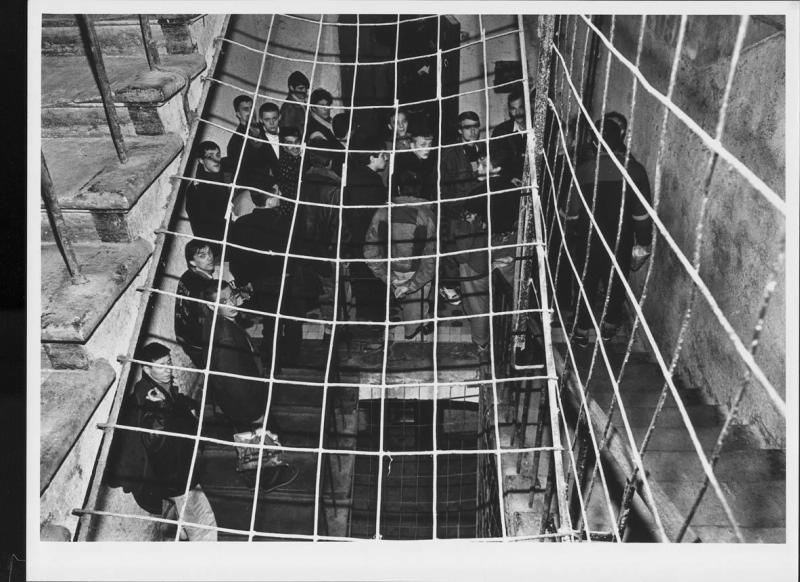

Уполномоченный может приходить в тюрьмы и СИЗО и инспектировать их. Бывшая глава аппарата отмечает, что в Петербурге следить за их состоянием проще,

чем в других регионах. К примеру, в Пермском крае – 33 исправительных учреждения, тогда как в Ленинградской области – 13. В самом Петербурге необходимо было посещать только СИЗО «Кресты» и женское СИЗО № 5. Информацию о злоупотреблениях и проблемах условий содержания Уполномоченный и его помощники получают через электронную систему писем «ФСИН-письмо».

Их можно отправлять как изнутри тюрем, так и снаружи. При этом у многих заключенных недостаточно денег, чтобы заплатить за отправку. Баланс могут пополнить родственники на воле. И только тогда подследственный или заключённый сможет написать Уполномоченному.

Также информация доходит от правозащитников. В основном в городе люди негодуют по поводу медицины в тюрьмах, но это общая проблема системы. Нахождение

в местах лишения свободы не способствует оздоровлению человека. Но Ольга Штанникова замечает, что у этой проблемы есть другой угол. Для асоциальных людей попадание в тюрьму – это возможность проверить своё здоровье. Многие женщины впервые в тюрьмах проходят гинеколога, кто-то узнает о ВИЧ+ статусе, хотя

на свободе они могли выявить эти проблемы значительно позже.

– Уполномоченный – это государственный институт, который зародился в 90-е годы XX века. Для себя внутри системы мы определили нашу задачу так– быть медиатором между обществом и государственными структурами. Между ними существует большой разрыв: власти не нужны граждане, а те, в свою очередь, живут так, чтобы их

не трогали и оставили в покое. Поэтому должность и важна.

В Петербурге* первый Уполномоченный появился в 2007 году. Сейчас суть работы заключается в основном в защите социальных прав, например, права на медицину. Но первоначально для правозащитников стоят и стояли фундаментальные политические и гражданские права, такие как право на жизнь, на свободу слова, собраний, выражения своего мнения, права на объединение. Без них не может быть других, без них человек не свободен.

/*Деятельность чиновника распространяется только на Петербург, который является городом федерального значения, отдельным регионом, не включающим ближайшую

к нему Ленинградскую область./

Однако Уполномоченный занимает государственную должность, и возникает диссонанс. Это человек, который изначально должен оппонировать власти

и обращать внимание общества и СМИ на проблемы системы. Но, с другой,

он встроен в эту самую систему, из-за чего не может критиковать её в полной мере.

Ольга Штанникова отмечает, что Александру Шишлову (руководителю фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга и бывшему Уполномоченному

по правам человека в городе) и ей как его правой руке удавалось лавировать между двумя крайностями. Уполномоченный – это личность, многое в успехе работы которой зависит от авторитета. По замечаниям героини, Шишлова уважали как госструктуры, потому что он не лез на трибуну, «кроя матами начальников ФСИН за недосмотры», так и сообщество правозащитников за демократические принципы, от которых он

не отступал, выполняя все обещания.

Уполномоченный может приходить в тюрьмы и СИЗО и инспектировать их. Бывшая глава аппарата отмечает, что в Петербурге следить за их состоянием проще,

чем в других регионах. К примеру, в Пермском крае – 33 исправительных учреждения, тогда как в Ленинградской области – 13. В самом Петербурге необходимо было посещать только СИЗО «Кресты» и женское СИЗО № 5. Информацию о злоупотреблениях и проблемах условий содержания Уполномоченный и его помощники получают через электронную систему писем «ФСИН-письмо».

Их можно отправлять как изнутри тюрем, так и снаружи. При этом у многих заключенных недостаточно денег, чтобы заплатить за отправку. Баланс могут пополнить родственники на воле. И только тогда подследственный или заключённый сможет написать Уполномоченному.

Также информация доходит от правозащитников. В основном в городе люди негодуют по поводу медицины в тюрьмах, но это общая проблема системы. Нахождение

в местах лишения свободы не способствует оздоровлению человека. Но Ольга Штанникова замечает, что у этой проблемы есть другой угол. Для асоциальных людей попадание в тюрьму – это возможность проверить своё здоровье. Многие женщины впервые в тюрьмах проходят гинеколога, кто-то узнает о ВИЧ+ статусе, хотя

на свободе они могли выявить эти проблемы значительно позже.

СИЗО «Кресты»

– От чего зависят условия в конкретных тюрьмах?

– Они связаны с отношением начальства. Помню историю, когда наш петербургский начальник ФСИН, генерал-майор Игорь Потапенко, вместе с Уполномоченным инспектировал тюрьмы. Я видела лица людей, к которым он заходил. На вопрос:

«Ну что, девочки, как у вас здесь дела?» – женщины улыбались. Понимаете,

когда заходит изверг и тиран, люди не могут реагировать подобным образом,

они скорее забьются в угол.

– Как формируется феномен насилия в местах заключения?

– Насилие – в наших корнях. У нас жестокое государство. Оно в центре,

а всё остальное – на периферии. Можно вспомнить строительство Петербурга, Беломорканала, коллективизацию. У нас культ насилия. Посмотрите на проблемы домашнего насилия, о котором никто не говорит. Государство не подписывает Стамбульскую конвенцию о защите прав женщин. А среди людей вопрос расценивается не как «наша проблема», а как «их разборки». Маршал Маннергейм говорил, что для любви к отечеству и его защиты, оно сначала должно сделать так, чтобы людям было хорошо в этом отечестве.

Говоря об институциональности насилия в системе ФСИН, могу сказать, что сначала я пришла на работу и думала, что везде ГУЛАГ. Но потом я встретила много интересных работниц-женщин, мужчин, по лицам которых даже и не скажешь, что они проработали всю свою жизнь в тюрьмах. Я уверена, что в развитии системы мы прошли далеко. И нельзя сравнивать современные тюрьмы со сталинским ГУЛАГом.

Можно вспомнить случай Максима Лыпканя. Он сидит в московском СИЗО

по обвинению в распространении фейков об армии. Его сокамерники над ним издевались: выстригли волосы и ещё что-то сделали. Но после огласки начались телодвижения и его перевели в другую камеру. То есть гражданское общество влияет на тюрьмы и помогает людям. Так что говорить о системности и обилии насилия мы

не можем. Да, оно есть, но оно пресекается.

Но наша задача как правозащитников – сделать так, чтобы политически осуждённые не «проваливались», то есть о них не забывали, как, например, о многих обычных людях, которых встречают на этапах Илья Яшин и Андрей Пивоваров, (политики, обвинённые в 2022-м по статьям о распространении фейков об армии

и о сотрудничестве с нежелательной организацией), а затем рассказывают

их истории в своих телеграм-каналах.

– Они связаны с отношением начальства. Помню историю, когда наш петербургский начальник ФСИН, генерал-майор Игорь Потапенко, вместе с Уполномоченным инспектировал тюрьмы. Я видела лица людей, к которым он заходил. На вопрос:

«Ну что, девочки, как у вас здесь дела?» – женщины улыбались. Понимаете,

когда заходит изверг и тиран, люди не могут реагировать подобным образом,

они скорее забьются в угол.

– Как формируется феномен насилия в местах заключения?

– Насилие – в наших корнях. У нас жестокое государство. Оно в центре,

а всё остальное – на периферии. Можно вспомнить строительство Петербурга, Беломорканала, коллективизацию. У нас культ насилия. Посмотрите на проблемы домашнего насилия, о котором никто не говорит. Государство не подписывает Стамбульскую конвенцию о защите прав женщин. А среди людей вопрос расценивается не как «наша проблема», а как «их разборки». Маршал Маннергейм говорил, что для любви к отечеству и его защиты, оно сначала должно сделать так, чтобы людям было хорошо в этом отечестве.

Говоря об институциональности насилия в системе ФСИН, могу сказать, что сначала я пришла на работу и думала, что везде ГУЛАГ. Но потом я встретила много интересных работниц-женщин, мужчин, по лицам которых даже и не скажешь, что они проработали всю свою жизнь в тюрьмах. Я уверена, что в развитии системы мы прошли далеко. И нельзя сравнивать современные тюрьмы со сталинским ГУЛАГом.

Можно вспомнить случай Максима Лыпканя. Он сидит в московском СИЗО

по обвинению в распространении фейков об армии. Его сокамерники над ним издевались: выстригли волосы и ещё что-то сделали. Но после огласки начались телодвижения и его перевели в другую камеру. То есть гражданское общество влияет на тюрьмы и помогает людям. Так что говорить о системности и обилии насилия мы

не можем. Да, оно есть, но оно пресекается.

Но наша задача как правозащитников – сделать так, чтобы политически осуждённые не «проваливались», то есть о них не забывали, как, например, о многих обычных людях, которых встречают на этапах Илья Яшин и Андрей Пивоваров, (политики, обвинённые в 2022-м по статьям о распространении фейков об армии

и о сотрудничестве с нежелательной организацией), а затем рассказывают

их истории в своих телеграм-каналах.

Какие реформы нужны пенитенциарной системе?

Она должна стать открытой.

Важно, чтобы НКО могли

без предупреждения приходить

с инспекциями и смотреть

за состоянием тюрем.

Важно, чтобы НКО могли

без предупреждения приходить

с инспекциями и смотреть

за состоянием тюрем.

Необходимо отделить тюремную медицину от ФСИН. Врачи должны быть независимы и иметь возможность указывать своему начальству

на проблемы со здоровьем, которые несовместимы с нахождением

в тюрьме.

на проблемы со здоровьем, которые несовместимы с нахождением

в тюрьме.

Важно расширять практики пробаций, чтобы заключенные не сидели на месте,

а трудились, имея доступ к психологам

и социальным работникам.

а трудились, имея доступ к психологам

и социальным работникам.

Наказание нацелено на то, чтобы человек «ломался», чтобы он боялся, ведь страх – одна из самых сильных эмоций, которой легко манипулировать. Но даже осуждённый за убийство или же тот, кто сел по «новым законам» – оба имеют право на то,

чтобы насилие не применялось к ним, потому что, ступив на этот путь, сойти с него

уже нельзя. Жестоких убийц достаточно изолировать и от общества, и от социальных контактов в тюрьме, их не нужно бить. Когда мы начинаем думать о том, чья хата вроде бы оказалась не с краю, мы, сами того не подозревая, изменяем состояние системы и признаём отрицаемое тюремное «ненасилие». Сила в том, чтобы думать

о других и пытаться их перевоспитать, отмечает Ольга Штанникова:

«Я читаю письма “политических”. Люди в тюрьме изменяются, они становятся сильнее духом. И они крепче там, чем мы здесь. Они дают мне силы работать дальше и помогать другим. Для меня как правозащитника важнее всего эмпатия, которой полностью нет в государстве сейчас, отчего всё происходит, как оно происходит».

Если вы, ваш родственник или знакомый столкнулись с психологическим давлением

и физическим насилием системы, обращайтесь по контактам юристов-правозащитников и омбудсменов:

8(499) 259-06-23

Руководитель Команды против пыток

(Бабинец Сергей Сергеевич;

8(831)216-14-70; babinets@pytkam.net)

Руководитель отдела международно-правовой защиты (Садовская Ольга Александровна; 8(831)216-14-70; sadovskaya@pytkam.net)

(Бабинец Сергей Сергеевич;

8(831)216-14-70; babinets@pytkam.net)

Руководитель отдела международно-правовой защиты (Садовская Ольга Александровна; 8(831)216-14-70; sadovskaya@pytkam.net)

Контакты уполномоченных

по правам человека можно найти на региональных сайтах.

по правам человека можно найти на региональных сайтах.